檔案形態的演變

人類擁有璀璨的文化典籍,其中檔案文獻浩瀚瑰麗。自進入文明時期以來的幾千年中,由于社會生活日新月異,檔案內容日益豐富,檔案的形態和名稱也不斷地發展變化。考察檔案形態、種類的演變,對于研究人類歷史,了解檔案的產生和發展規律,以及檔案的性質和特點等具有重要的學術價值。P26

一、紙張使用之前的中國古代檔案

從總體說來,我國古代檔案的年代之久遠、數量之龐大、內容之廣泛、價值之珍貴,堪為舉世所罕見。在紙張使用之前,甲骨金石、簡牘縑帛、鐵卷金冊等多姿多彩的古代檔案為我國和世界留下了極為寶貴的歷史文化遺產。

(一)甲骨檔案

商周時期的檔案,從出土實物和可靠的記載來看,已有甲骨文、銅鐵鐘鼎銘文、石刻、帛書和簡冊等等。中國對文書和檔案最早的稱呼,按現有資料來說,叫做“冊”、“典”。據《尚書·多士》篇記載:“唯殷先人有冊有典。”甲骨文也有冊字和典字。所以,至少商代已有簡冊檔案是可以相信的,只是至今未發現實物,詳情無從考證。甲骨檔案主要集中于商代,現在保藏的甲骨,多為盤庚遷殷到紂亡的273年間的遺跡。商代甲骨檔案(圖2—3、圖2—4),從其載體材料和記錄方式來研究,可以看出當時已達到相當可觀的程度,這反映了當時社會發展的水平。甲骨檔案的文字是用銅刀或石刀刻在堅硬的龜甲獸骨上。其文字大者徑逾半寸,小者細如芝麻,篆刻得規整美觀。刻契甲骨文字的人,想必是具有很高技巧的書法家。甲骨文也偶有用筆寫的字。從文字的不同筆體,以及在甲骨文中就有“筆”(“聿”)字來看,甲骨文字是用刀筆刻或毛筆寫的。

甲骨文多是王室占卜及與其有關的記事文字,所以又叫“卜辭”。占卜雖然是迷信性質的活動,但在當時的歷史條件下,卻是商王朝的一種重要活動。舉凡祭祀、軍事、農耕、牲畜,或者關于風雨、年成、疾病等事,都要卜問吉兇。因此,甲骨文的內容相當豐富,記載了商王朝的許多事跡,反映了王令、臣仆、巡游、征戰、犁田、漁獵、天象、醫藥等各方面的情況。這些甲骨文書,多是比較集中地保存于宗廟所在地,有的按朝代排列,有的把龜甲和牛胛骨分別保存,有的龜甲還穿孔編連成冊,可見,它們是被有意識地收集起來保存在庫房的檔案。P27商代甲骨檔案的內容及其管理,顯示了當時人們的智慧,它閃耀著中華民族的文明之光。中國有近四千年文字可考的歷史,主要是以這些內容豐富的甲骨檔案為最早的信證。它為研究我國奴隸制社會,比如考證商代的經濟、政治制度、帝系、京邑、卜法、文字及其有關的許多領域,提供了比較系統的最直接的史料。這些古老的檔案,不僅是我們國家的文化瑰寶,也是人類文明的歷史珍品。

周代的甲骨文也曾陸續有所出土。陜西長安、扶風、岐山一帶的周原等地,曾發現一些西周時期的甲骨,刻制的文字與殷商甲骨文相似。西周甲骨檔案記載了周初不少重大歷史事件,諸如“周人伐商”、“牧野之戰”、“周公東征”和“營洛邑”等都在甲骨檔案中有所反映。但是,出土的數量較之殷代顯著減少。看來到了周代,甲骨已逐漸成為殘跡,這并非偶然現象,而是當時歷史條件使然。西周時期的農業、手工業遠比商代發達,古代文化到了周代蓬勃地發展起來,典籍也逐漸地更加豐富。孔子所說的“郁郁乎文哉吾從周”,也反映了這種情況。周人懂得“敬鬼神而遠之”,不像殷人迷信那么嚴重。由于用甲骨占卜習俗的變化及其因素,作為這種活動記錄的甲骨檔案,便在社會進步中退下了歷史舞臺。而今所見到的周代的文字記錄,則以金文為多。

(二)金石檔案

關于金文、鐘鼎、金石的稱呼,在古今一些文著中曾有不同的理解和特指范疇。廣義地理解,金石可以包括金屬銘器和石刻,如《呂氏春秋·求人》中“故功績銘乎金石”,有注為:“金,鐘鼎也;石,豐碑也。”《墨子》則將金石與鐘鼎盤盂分列。關于鐘鼎銘文,其指也有所異,或只指金文,或又包括青銅彝銘與鐵鑄鐘鼎銘辭,如《周代彝銘進化觀》將鐵鑄刑鼎也納入鼎銘。在中國近現代檔案學研究中,對金石和鐘鼎多取廣義之稱,對專指的則取特稱。如對周代青銅銘文特稱“金文”或“金文檔案”,但在語言環境明確的條件下也以鐘鼎文稱之;而泛指的鐘鼎銘文檔案,則亦包括鐵鼎之類的記事契文。

金文是鑄刻在金屬鼎彝器上的一種銘文,也稱鐘鼎文。一般是指冶鑄在青銅器上的文字。古人稱銅為金,故常稱鐘鼎文為金文。有銘文的青銅器始于商代,但數量較少,金文字數也不多。最初的青銅器,是供人作物件使用的,以后逐漸在器物上開始鑄有幾個字,以銘志制作人或物主,一般說來它們還不具有檔案的性質。到了西周時期,青銅器手工業大有發展,不僅冶煉技術相當高,分布也很廣,這給金文提供了物質技術條件。據不完全統計,至今已出土的周代青銅器有5 000多件。由于周代奴隸制的發展和疆土的擴大,國家權力的加強,分封和征伐,以及科學文化活動等社會實踐的發展,周代的許多青銅銘文具有了檔案的性質。西周時期,許多青銅器鑄造出來的主要目的不是為了欣賞,而是為了記P28事。以至于作為法律上的契約。①參見郭沫若:《中國史稿》,第1冊,北京:人民出版社,1976。鐘鼎彝器中,作為記事和憑信的金文,無疑具有古代檔案的性質,即為金文檔案。

周代金文檔案的內容相當廣泛,字數也大為增多。根據現存青銅器來看,銘文記有祀典、冊命、賞賜、志功、征伐、訴訟和契約等各個方面的事跡,從不同側面反映了周代的階級關系和社會制度。出土于陜西岐山的《毛公鼎》,銘載周官王對其臣下毛公厝的誥命,競長達499字。為了統治廣闊的被征服地區,周初曾大規模“封邦建國”,即分封諸侯,這種制度在金文檔案中有許多原始的載錄。如江蘇丹徒出土的《宜侯矢盤》,記述了西周初期成王封矢為宜侯,授予土地、人口以及“彤弓”、“彤矢”等詳細情況。西周后期,貴族之間的土地爭奪加劇,如周厲王時期的《矢人盤(散氏盤)銘》文中就有記載:矢人侵擾了散人的地方,后來又用大片田地賠償散人,兩國核定疆界,雙方誓盟并畫成地圖。這類金文,實際上是在中華民族的疆域里古代劃定國界的契約。2003年1月在陜西眉縣楊家村出土的27件青銅器銘文共4 000余字,內容系統而豐富,時間準確而連貫,對研究西周譜牒檔案具有重要意義,系統地證明了《史記·周本記》所列西周王室世系的可信性,為西周年代學研究提供了新依據,印證了西周若干歷史大事件的可靠性。如此翔實的大批金文記錄,反映了我國奴隸制發達時期社會各方面的史實。承載金文的鐘鼎器,質地堅硬,銘鑄技術精巧,歷盡滄桑,耐幾千年的磨損,有許多仍然保持基本面貌。這些金文豐富了我國歷史檔案的寶庫,為古代社會以及許多方面的研究提供了珍貴的史料。

金文檔案隨著青銅銘鼎的進化經歷了一個興衰的過程。郭沫若在《周代彝銘進化觀》一文中,對青銅器的發展作了一番有趣的深刻分析。以歲時的春夏秋冬和人生的幼壯老死,比喻了彝銘的四個階段:第一,鑄器之意本在實用,兼或施之以銘,予本器無足輕重。第二,文化遞進,器銘加詳。人后更喧賓奪主,乃有專為勒銘而作器之事,有書史之性質,指有事須書,有言須記,并非后來的著書。此階段以西周遺器為最著。第三,書史之性質變而文飾。第四,銘辭之書與文飾性質俱失,復返粗略之自名或“物勒工名”。這一規律性的概括,對我們研究金文檔案頗有啟迪。并非一切帶有文字的銘器都是檔案,只有以記事為主要目的或主要起記事作用的鐘鼎文保存下來,才具有檔案性質。金文檔案的鼎盛時期在西周,東周以后,由于其他記錄材料的使用,社會信息的增加,鐘鼎文一般已不適應,因而逐漸衰微。但是,金文被稱為歷史檔案,它和甲骨文一樣,是我國獨有的古代文獻和人類文化珍品。P29

我國古代具有代表性的鐵質鐘鼎文檔案,大致產生于冶鐵業發展和成文法公布的春秋時期。古代冶鐵業的興起使鐵器的使用逐漸普遍,為鐵鼎銘文的產生創造了物質條件。從社會條件來說,則出于當時社會政治斗爭的需要。據《左傳.昭公六年》(公元前536年)記載:“三月,鄭人鑄刑書。”這就是歷史上有名的鄭國大夫子產首創刑鼎,即將嚴厲的刑法公布出來,讓人不敢違犯,同時也削減貴族任意獨掌法律的特權。因在鐵鼎上銘以法律條文,故稱刑鼎。過了20多年,晉國也鑄刑鼎。刑鼎的產生不是偶然的,它是奴隸制向封建制過渡的時代,適應新興地主階級利益的需要,國家采取的文件公布形式。所以在子產之后,各國大多相繼制定和發展了成文法。在中國歷史上,真正成文法公布的興起,大致就在這一時期。刑鼎作為國家法律文件的發布形式,可以存查并留傳于后世,無疑具有檔案的性質。

由于金屬工具的使用及其他社會背景,在中國曾有一段時期石刻比較流行,其中有些可稱為石刻檔案。據有關資料記載,殷代有極少數石刻,西周尚未發現,東周以后逐漸增多。最著名的當首推東周初年的10塊“石鼓文”,其形有如圓桌,前人說它像鼓,故別稱為“石鼓”。對于石鼓成文的年代說法不一,據郭沫若《石鼓文研究》等考證,其為秦襄公八年(公元前770年)所作。主要記述了秦襄公因伐戌救周之功而受封的事跡,以及歌頌當時游獵的情景,所以又被稱做“獵碣”。這是我國現存最早的較有系統內容 的刻石文字記錄。

秦漢以后,石刻碑碣大量出現。隨著鐵器時代以及秦漢統一帝國活動的發展,石刻檔案進入盛行階段。不僅數量增加,內容也較豐富,既有帝王出巡、狩獵、宣揚功德、生產活動、社會重要事件的記述,也有頒發政令、規定法紀的文告,以及其他等等。據《史記。秦始皇》記載,瑯邪臺石刻,就有詔令‘‘普天之下,搏心揖志,器械一量,同書文字”等內容。地方政府也有采用碑刻形式記載要事,或發布文告,并鐫以官印。采用這種形式傳知的范圍廣大,又有利于長久留傳,因而直到明清、民國時期仍有所見。幾千年來,我國石刻檔案保存下來許多難得的歷史資料。

現在人們所稱的金石檔案,還包括諸如鐵卷、金冊等一些金屬載體形式的檔P30案,多是王朝對有功臣官和有關首領人物的冊封。這在民間傳說中常有出現,如《水滸傳》里有取鐵卷以證功免罪的故事,也是這類歷史事實的一種反映。至今,我國有些檔案館和博物館還保存有古代“鐵卷”和“金冊”等實物。例如,明朝皇帝賜給右軍督李文的鐵卷誓書,卷中記有戰功,特封“高陽伯,食祿一千石”,以及“若犯死罪免爾本身一次”等內容,鎦金的陰文,金光閃閃(圖2—6)。又如清政府頒發給達賴五世和達賴十一世的金冊,至今光彩奪目。這些都是當時的貴重文書,現在成為稀世的古代檔案和文物珍品。

(三)簡牘檔案

金石檔案雖然堅固耐久,但其載體比較笨重,制造銘刻也比較費工,且不便于傳遞。所以自商周直至東晉時期,特別是從周代到漢代1 000余年間,多用竹片和木板撰寫文書與保存檔案,通常稱做“簡策”、“簡牘”、“簡書”等等。《詩·小雅·出車》中有“王事多難,不遑啟居。豈不懷歸?畏此簡書”的記述。對于這些載體的叫法和當時的使用方法,后人的考證和所作的一些結論各不相同。這里以較有代表l生的文著為主,作為研究檔案沿革的參考。晉人杜預《左傳序》說:“大事書之于策①“策”即“冊”,古時二字通用。小事簡牘而已。”唐人孔穎達《春秋左傳注疏》說;“簡之所容,一行字耳。牘乃方版,版廣于簡,可以并容數行。”至于簡片是因數字和片數多少而成冊,抑或根據事之大小而成冊,則說法不一。但有一點是可以肯定的,即“單之一札謂之簡,連編諸簡。乃名為策”。從許多出土的簡書和有關文獻分析,一般看來,為了記述和傳達一定的事務,須將竹木簡片編連成冊。例如,有些法令、戶口、賦稅、器物數量,以及有關的活動,就寫在簡冊上,并由中央和地方政府等有關機構作為檔案保存,有的還要上報。現在說的“造冊上報”,就是從那時傳下來的。

多年來,我國各地曾先后出土了大量古代簡牘,其中有相當一部分是當時活動的直接記錄,屬于古代檔案性質。20世紀30年代在西北居延(今內蒙古境內)漢代烽燧遺址中發現1萬余枚漢簡,稱做“居延漢簡”(圖2—7),現存臺北歷.史語言研究所。后來在湖南、山東、江蘇連云港等地也有漢簡出土,20世P31紀50年代從長沙楚墓和信陽出土有戰國時期的簡冊。1973—1974年,考古工作者在居延地區又發掘出漢簡約19 000枚。1975年在湖北省云夢縣秦墓中出土的l 000多枚竹簡(圖2—8),有秦始皇時期南郡守騰的文書,秦代的律法原文和釋文,以及其他方面的書籍。20世紀90年代初在敦煌漢代懸泉置遺址發掘簡牘約兩萬枚。1996年10月,湖南長沙文物工作隊在長沙市走馬樓西側的古文化遺址的第22號古井內發現了三國孫吳紀年簡牘數萬枚,共二十余萬字。此次出土的吳簡如此之多,堪稱三國時代考古的驚人發現。這批吳簡詳細地記錄了當時人們的社會生活和經濟關系等,對于研究中國古代史,特別是三國時期的政治制度、社會關系、經濟關系及賦稅制度等具有非同尋常的意義。因此,長沙吳簡的出土被認為是20世紀以來具有重大歷史、科學、藝術價值的考古成果之一,被一些學者稱做是繼殷墟甲骨、居延漢簡、敦煌遺書和清朝大內檔案之后我國近代史料的第五大發現。我國至今仍保存有兩千多年前的、、如此豐富的竹木載體的古代檔案,乃為世界所罕見,也是人類文化史上的一大奇跡。

簡牘取材和書寫比較容易,編連篇幅比較靈活,也較便于保存和傳遞。但是普通的竹木材料要制作成簡牘,也需要一番工夫。河南省汲縣、信陽等地戰國墓中曾發現成套制作竹簡的青銅工具,有鋸、錛、削、刻刀和錐。對新竹要先行烘干“殺青”,也叫“汗青”,就是“以火炙簡令汗,取其青易書,復不蠹”,既好寫又防腐。后來“汗青’’又成為簡策書史的同義語,如“留取丹心照汗青”一類的名句就源于此。我們現在還能得見古代大量的簡冊,可能也和當時的技術處理不無關系。

在當時的條件下,簡書是一種比較進步的記錄方式和信息載體,它在十多個P32世紀的歲月里充當文書、檔案以至書籍的主要成分,發揮了重要的歷史作用。從皂帝詔令御書、政府文告,到民間文書信件,都寫在這些竹、木片上,存留至今,有著寶貴的史料價值。在出土的簡牘檔案中,有記錄漢代近百個醫方的“武威醫簡”;有記錄著6種烽火警戒信號、從長安到張掖郡之間驛站里程和站名、烽火速度——“每時行百里,晝夜約千八百漢里”的“烽火簡”;有我國最早的通緝令,內容為廣陵王大姊的婢女私逃民間,后有要案牽連,丞相發令全國進行通緝;還有我國最早的官民經濟訴訟案卷簡冊,完整地提供了漢代刑獄訴訟的寶貴資料。國內外學者對簡牘檔案做了大量的研究和編輯公布工作,如1980年出版的《居延漢簡甲乙編》囊括了解放前出土的全部簡牘。除中國外,在日本、英國等地亦有木簡檔案出土。

(四)縑帛檔案

與簡牘幾乎同時產生的還有縑書、帛書。據有關專家推測,帛書可能與典冊一樣,在殷商時期即已有之。從考古發掘的材料得知,商代織物除麻布之外,還有絲織品的綺和刺繡,說明絲織業在商代已發展到一定的水平,這就為使用絲織載體的文書和檔案提供了可能性,但是迄今未見實物。春秋戰國之際,紡織業較前更為發達,絲帛麻葛逐漸遍布城鄉,既可作衣著,又可作書寫繪畫材料。因而出現了“帛書”、“縑書”、“繒書”等稱呼,兼指文書、檔案和書籍。《墨子·魯問》篇云:“攻其鄰國,殺其民人,取其牛馬粟米貨財,則書之于竹帛,鏤之于金石,以為銘于鐘鼎,傳遺后世子孫。”在《兼愛》和《非命》等篇都有“書于竹帛”、“書之竹帛”一類的記載。隨著生產力的提高,秦漢以后,在簡牘仍然大量使用的同時,一些貴重文書用絲織的縑帛書寫的逐漸多起來。人們所熟悉的蘇武牧羊的故事,《漢書·蘇武傳》記有:“天子射上林中,得雁,足有系帛書,言武等在某澤中。”用縑帛書寫的文書可以舒卷,所以又稱做“卷”、“卷軸”。現在保存下來的縑帛檔案,有從長沙楚墓中出土的帛書,屬于戰國時代的古文書。漢墓中發現有較多的帛書,其中有我國迄今所見的最早的輿圖檔案,也是世界上迄今已發現的最早的地圖。

縑帛作為文書和檔案的載體材料,比起竹木簡牘顯然更為進步。使用簡牘上一奏章,競有多達3 000片的。秦始皇處理公文也有“衡石量書”的記載,一天要讀幾十斤甚至上百斤的文件(秦時一石相當于今天的30公斤左右),批閱如此重量的公文多么不便是可想而知的。帛為絲織品的總稱,縑是雙絲的細絹,以比較精制的絲綢為書文和存檔的材料,輕便柔韌,剪裁靈活,傳遞和保管都比較方便。文書、檔案的載體形式,對其承受的信息量和文種體式等都有一定的制約作用。如春秋戰國特別是秦漢以后輿圖檔案的產生與發展,顯然是縑帛為之提供了良好的載體P33條件。所以直到近現代,仍有以帛書形式撰文和繪圖的。

我國現存的甲骨文以及一些鐘鼎文、石刻、簡牘、帛書、鐵券、金冊等古代檔案,現在多保存在博物館、圖書館等文化部門,甚至流散在異國他鄉。但是,由于歷史原因所形成的這種保存現狀,并不影響它在歷史上確屬文書以至檔案的固有屬性,也不損其為現今文物、圖書和檔案的雙重性。由于這些材料當時是為直接記錄和傳遞信息而使用的,其目的在于“備忘”、“約劑”、“信守”、“誥命”、“上報”,或存錄而“傳遺后世”,因此具有明確的檔案性質。

《中華人民共和國檔案法》第十二條規定:“博物館、圖書館、紀念館等單位保存的文物、圖書資料同時是檔案的,可以按照法律和行政法規的規定,由上述單位自行管理。檔案館與上述單位應當在檔案的利用方面互相協作。”這條規定從法律上明確了部分文獻具有文物、圖書資料和檔案的雙重或多重屬性。

二、紙張使用之前的外國古代檔案

在漫長的古代文明中,世界各國人民創造了種類繁多、特色各異、內容豐富的檔案,這里只是介紹其中使用比較普遍、流傳下來較多的8種檔案:石刻檔P34案、泥板檔案、紙草檔案、羊皮紙檔案、蠟板檔案、金屬檔案、棕櫚樹葉檔案和樺樹皮檔案。

(一)石刻檔案

石刻檔案在世界各地分布甚廣。外國的石刻檔案最早出現在古代埃及。約公元前3000年時,埃及人把象形文字刻在各種形狀的巖石上,記錄他們的活動或頒布法律。石刻檔案在古代幼發拉底河和底格里斯河流域和古希臘也有發現,它們是研究上古時代歷史的重要史料。目前留存于世的著名的石刻檔案有:

1.梅騰自傳

這是迄今所知道的最早的傳記性石刻檔案。梅騰是古代埃及的貴族,大約生于埃及第三王朝末至第四王朝初,即公元前29世紀左右。梅騰自傳是刻在他墓室里的象形文字銘文,記述了他的公職生涯,列舉了他一生中接受法老恩賜所獲得的財富。這是一份研究古代埃及國家機關的組織和財產結構的重要史料,現存柏林博物館。

2.巴勒莫石刻

這是埃及最古老的紀年石刻檔案,因1877年出土后一直保存在意大利西西里島巴勒莫博物館而得名。該石刻今只殘存部分斷片,為一小方黑色的閃緣巖,高432毫米,寬241毫米,厚64毫米。該石刻兩面刻字,內容是古王國第五王朝(約公元前26世紀一前25世紀)以前的法老名單,以及法老們遠征努比亞、腓尼基等事件。這些事件是用法老在位的年份來紀年的。該石刻是研究古埃及國家早期歷史的重要史料。

3.漢謨拉比法典

這是兩河流域階級社會第一部最完備的成文法典(圖2--11)。古巴比倫王國第六代國王漢謨拉比(公元前1792一前1750年)在位時刻制,原文刻在一個圓錐形黑色玄武巖石柱上,亦稱《石柱法》。1901年,法國考古學家雅克·戴·莫爾根在古代埃蘭都城蘇薩(今伊朗胡澤斯坦境內)遺址發現。該石柱高2.25米,上部有71厘米高的浮雕,表示太陽神沙瑪什端坐在神臺將權杖授予國王漢謨拉比的情形。浮雕下面是用楔形文字刻的法典正文,所用語言為古巴比倫方言,共282條,發現時已有35條被磨損,無法辨認。P35后因在兩河流域北部的古代亞述首都尼尼微遺址發現了一份完整的漢謨拉比法典泥板副本,補全了石刻中的缺損部分。法典分前言、條文和結尾三部分。前言表明國王對諸城之神的虔誠和眾神對他統一王權的信任,結尾部分是對國王的歌功頌德和對企圖破壞法典者的詛咒。條文實際是案例匯總,內容涉及訴訟和司法、財產、兵役、商業、婚姻、租賃和雇傭、奴隸買賣和處罰等各種社會生活。它是至今收藏的最完整、最古老的一部奴隸制法典,是研究古巴比倫社會歷史和法權史的珍貴史料,現藏于法國巴黎盧浮宮博物館。

(二)泥板檔案

泥板檔案主要發現于古代兩河流域,在埃及、西亞和希臘克里特島等地也有出土。古代兩河流域的蘇美爾人在公元前3000年左右開始使用黏土制成各種形狀的泥板,再用細繩在泥板上壓出格線,用削成三角形的木棒、骨棒或者尖石棒,把文字刻在或壓在泥板上。需要長期保存的泥板,用火焙燒,只需短期保存的則放在太陽下曬干。起初,文字是從上往下、從右往左書寫,以后改為從左往右橫寫。最初使用象形文字書寫,后來改用楔形文字。泥板大小不等,如在尼尼微出土的泥板檔案,大塊的長2.7米,寬1.95米,小的還不到2厘米。

楔形文字泥板上的文字符號是極難辨認的。英國人詹姆士·史密斯在解讀楔形文字方面有重要貢獻,他從西亞的發掘廢墟中收集了幾千塊泥板檔案碎片,整理后譯成英文。楔形文字的譯解成功,使學者們獲得了說明古代兩河流域各族人民經濟、社會制度、政治史及文化的最珍貴史料。’ 使用泥板制作文件延續了兩千多年,有資料記載,最后一件泥板檔案是在公元前75一前60年制成的。泥板的使用從兩河流域擴及到埃及、赫梯、希臘、波斯等廣大地區。世界各國通過考古發掘的泥板檔案已有一百多萬塊,其大小不一、形狀各異,多散存在各國的博物館并以出土地點命名。例如:

1.拉伽什泥板

約5萬塊,19世紀以來由西方一些考古學者在兩河流域古代蘇美爾的拉伽什城(現屬伊拉克)發現,屬公元前3000年左右。其中有關貧民和寺廟下層祭司起義,推翻盧伽爾安達的統治,擁立烏魯卡吉那為拍達西(即國家首腦)的兩塊泥板檔案,現保存于巴黎盧浮宮博物館。

2.西帕爾泥板

約6萬塊,1893--1894年出土于古城西帕爾(現屬伊拉克)太陽神神廟遺址,屬神廟檔案庫的收藏物。 ,

3.哈圖薩什泥板

2萬多塊,1905--1907年在古代赫梯國首都哈圖薩什(現土耳其境內)被發P36掘,屬公元前15世紀~前13世紀前后的制成物。

4.埃勃拉泥板

16 000多塊,1975年由意大利考古工作者在敘利亞北部古代埃勃拉王國王宮檔案庫遺址發掘出土,屬4400年前的文字記錄。

(三)紙草檔案

紙草是古代埃及人在公元前3000一前2000年發明的一種書寫材料。紙草又名紙莎草,是一種水生纖維植物,生長在尼羅河畔的沼澤地帶。它的根莖部墨乳白色,含糖及淀粉,可食用;其扁平的葉子可編織筐簍和舟船,但它最大的用途是用來造紙。其加工方法是,剝去紙莎草莖稈外皮,把白色瓤子剖成片狀用水浸泡,撈出后捶打、加壓,干燥后即成為可用于書寫的紙草。紙草吸水性極佳,質地柔軟,表面平滑,易于書寫,既可展平存放,也可卷成卷軸保存,有些卷軸是由若干張紙草粘接而成的,有的長達數十米。書寫的墨水用烏賊汁液或煤黑的混合物制成,筆則用蘆葦或燈心草制成。公元前3世紀以后,紙草紙與羊皮紙并用,到11世紀停止使用,使用時間長達4000多年。起初,只有埃及使用紙草紙,以后傳到腓尼基、希臘、羅馬等地。紙草紙作為一種書寫材料,對人類文化的發展做出了重要貢獻。現存于世的著名的紙草檔案有:

1.哈里斯大紙草

它是公元前1164年埃及法老拉美西斯四世為追記其父法老拉美西斯三世的功績而寫成的。1855年,在埃及底比斯近郊一座墓中發現,因被英國人哈里斯買去而得此名。該紙草檔案由79張紙草紙粘接而成,長約40米,寬約1米,呈卷軸形,是已出土的紙草檔案中最大的一件。文中詳盡地列舉了拉美西斯三世給予各神廟的一切贈品,以及埃及最大神廟的全部財產,還繪有彩圖及法老在 神前祈禱的圖像。這份紙草是研究公元前12世紀古代埃及新王國末期經濟史的寶貴史料,現存倫敦大英博物館(圖.2--12)

2.伊浦味陳辭

亦稱伊浦味箴言。因藏于荷蘭萊丁博物館,故又稱萊丁紙草。它是古代埃及上層代表人物伊浦味目睹公元前1750年左右埃及發生的一次奴隸起義情景之后,寫給法老的一份報告,寫成于新王國末第十九王朝或第二十王朝,發現予開羅附近的薩卡拉墓地。其中有“大地像陶輪一樣翻轉起來”,“法老被窮人掠走”,“官吏被打死”,“檔案庫也被打開”,“租稅表冊和審判庭的法律紙卷(指紙草卷)遭撕毀”等句子。全篇雖首尾已毀,但仍是研究古代埃及史的寶貴史料。

紙草檔案的大量發掘,引起了各國學者的重視,形成了研究紙草文獻的熱潮。到19世紀下半葉,便產生了歷史學的一個新的分支學科——紙草學,專門研究古代紙草文獻。

(四)羊皮紙檔案

羊皮紙并非都是由羊皮制成的,除羊皮外,還有小牛皮等幾種經過加工的獸皮,因羊皮居多,故取名羊皮紙。相傳在公元前3世紀時,由帕加馬王國最先發明,繼而帕加馬又成了羊皮紙貿易的集中地。“Parchment”(羊皮紙)一詞是從“Pergamos”(帕加馬)轉化而 來的,現已成為英、法、德、意、俄等西方文字的通音詞。

羊皮紙具有耐用、柔軟、磨光后可兩面書寫的優點。一般分為普通羊皮紙和羔皮紙,普通羊皮紙是指經過加工可以用來書寫的綿羊皮、小牛皮和山羊皮。羔皮紙則是從小牛、小羊或羔羊皮中選取的優質皮,較普通羊皮紙美觀、潔白和光滑,在中世紀的歐洲,各國常用它書寫重要文件。古希臘最早使用羊皮紙的記載,大約是公元前189年一公元4世紀;古羅馬人用羊皮紙代替了蠟板;英國人從1199年起把重要文件以全本或節本形式抄錄在羊皮紙上保存,形成了數量十分可觀的副本。羊皮紙在公元前3世紀一13世紀是歐洲各國長期使用的一種主要書寫材料,11世紀之前一直與紙草紙并用,14世紀以后,由于中國造紙技術的傳入,逐漸被紙張取代。但到了18世紀,他們仍用它書寫重要法典,以示莊重。比如美國的第一部憲法、獨立宣言、人權法案均書寫于羊皮紙上。

目前,歐洲許多國家以及北美國家的檔案館都保存有羊皮紙檔案。法國和俄羅斯收藏有公元7世紀的羊皮紙檔案,南斯拉夫藏有1022年的羊皮紙檔案。意大利和俄羅斯還有專門機構研究羊皮紙檔案的修復和保護技術(圖2—13)。

(五)蠟板檔案

蠟板即涂了蠟的薄木片。古希臘和古羅馬除使用紙草紙作為書寫材料之外,還使用蠟板,故形成蠟板檔案。蠟板的制作方法是,先加工好薄木片(一般為長P38方形),然后把蠟涂在上面,為防止損壞字跡,木片四邊涂的蠟要厚于中間,最后在蠟板的一端打上供穿繩用的洞孑L。一份蠟板檔案一般由3塊蠟板串成。蠟板因易于磨損,主要用于書寫臨時性文件,如信件、統計材料等。需長久保存的文件要抄寫在紙草紙或羊皮紙上。。蠟板檔案存留下來的不多,但使用時間卻相當長,直至歐洲中世紀末才停止使用(圖2—14)。

(六)金屬檔案

包括鉛板、銅板、金片等金屬材料。古希臘曾用鉛板書寫信件。1983年,羅馬尼亞的考古學家在黑海培雷桑島上的,個古代居民點遺址,發現了一片火柴盒大小的鉛片書信,用古希臘文字書寫,屬公元前6世紀下半葉的金屬文字遺物。古羅馬有“十二銅表法”之說,就是將民法刻寫在12個銅表上加以公布,時間約在公元前450年。20世紀80年代初,斯里蘭卡的考古人員在本國進行考古發掘時,發現了一份刻寫在金片上的檔案,共7片,重2千克,屬1500年以前的檔案

(七)棕櫚樹葉檔案

棕櫚樹葉檔案在古代印度、斯里蘭卡、緬甸、泰國等一些國家和地區曾廣為使用。棕櫚樹葉有扇形和非扇形兩種,經蒸煮、刮平、涂上麻油加以浸潤,便可用于書寫。棕櫚樹葉檔案一般用細繩串起來,用兩片木板夾好,再用布包好捆起來保存。棕櫚樹葉,梵文為“Pattra",音譯“貝多羅”,在我國稱其為“貝葉,書寫在棕櫚樹葉上的佛經稱為“貝葉經”,我國西藏、青海、云南等一些著名佛寺均藏有貝葉經。在印度、緬甸、日本等亞洲國家,以及德國的官方和私人收藏機構中,都保存有棕櫚樹葉檔案文獻。

(八)樺樹皮檔案

樺樹皮較堅固耐用,而且本身含有可以防蟲蛀的保護劑—一樺樹油,所以世界上許多國家都收藏有這種檔案。樺樹皮必須經過加工才可用于書寫,其盡寸大小和保管方法,類似于棕櫚樹葉檔案。印度現收藏有產生于公元450年的樺樹皮檔案,被稱為婆羅門手稿。俄羅斯收藏有幾百卷11—15世紀的樺樹皮檔案,包括書信、控告狀、賬目等,出土于古代羅斯城諾夫戈洛德。在美國收藏有印第安人拉德瓦爾族在1849年送交給總統的白樺樹皮請愿書,請求準許他們從蘇比湖遷徙到別處。P39

三、紙質檔案、音像檔案和電子檔案

我國是世界文化發達最早的國家之一。我們祖先的四大發明,在世界歷史上寫下了光輝的一頁,特別是造紙技術的發明,對人類的貢獻尤其重大。可以說,紙是人類文明的標志之一。

我國第一批專門制造的植物纖維紙出現在東漢時代,距今已有1900多年。在植物纖維紙出現以前,中國的書寫材料是甲骨、簡牘、縑帛等。簡帛檔案固然有其當時歷史條件下的優點,但是如《后漢書》所說:“縑貴而簡重,并不便于人。”公元105年。東漢蔡倫率領手下工匠發明了植物纖維造紙術,對人類社會做出了巨大貢獻。紙這種既輕便又便宜的書寫材料,使文書、檔案和其他文獻的載體和記錄方式逐漸發生了空前的大變革。這次變革始于中國,后傳到西方。

我國雖然在東漢時期已有“自是天下莫不從用”的“蔡侯紙”,‘但在社會上比較普遍地以紙書取代簡帛文書,卻經過了一段很長的時間。據《太平御覽》引《桓玄偽事》稱,在東晉安帝時(公元404年)太尉桓玄曾下令說:“古無紙,故用簡,今諸用簡者,皆以黃紙代之。”從漢到晉數百年間,處于簡、帛、紙并用的過渡時期。由于逐漸改用紙張撰寫文書和保存檔案,又因多在案幾上辦理公文,所以此后又稱“文書”、“薄書”、“文薄”、“案卷”、“文案”、“案牘”、“文牘”等等≥漢代多用“文書”之稱,有時也稱“薄書”、“文案”。如《漢書·刑法志》說:“文書盈于幾閣,典者不能遍睹。”“文書”一詞,自漢代一直沿用下來,唐宋以后,在沿用上述多種稱呼的同時,則較多使用“案牘”、“文牘”的稱呼。

我國至今存有1 200多年前的唐代紙制檔案,從中可以看到官府某些活動記錄的原始墨跡。它是在亞洲以外的各大洲尚未傳人造紙術的時期形成的,這種古代紙張檔案實為世界上無與倫比的歷史珍藏。其后,如明清時代保存下來的紙張檔案,其載體和文印的耐久性等方面也令人贊嘆(圖2—15)。

植物纖維紙在中國誕生和使用之時,歐洲國家還在沿用紙草和羊皮紙。從公元3世紀起,中國的造紙技術開始西傳,這一過程持續了1 700多年,傳播的路線大致為東亞一西亞一北非一歐洲一美洲一大洋洲。最早是向周邊國家傳播,如越南、朝鮮等曾為中國“藩屬國”的國家,7世紀初P46期(610年),朝鮮和尚曇征把造紙術引入日公元本。公元8世紀中葉(751年),唐朝與阿拉伯大食國交戰敗北,被俘士兵中有造紙工匠,將造紙術傳人阿拉伯國家,至公元10世紀時阿拉伯國家開始普遍用紙,并將造紙技術進一步西傳至北非的埃及(900年)和歐洲。12世紀中期(1150年),西班牙開設了歐洲第一家造紙廠,至14世紀時歐洲普遍使用紙張。17世紀末期(-1690年)造紙技術傳入美洲,19世紀中期(1868年)才傳人大洋洲的澳大利亞。在造紙技術西傳的過程中,各國根據本國條件對造紙技術加以改造,使之得以不斷完善。紙張出現和普及后逐漸取代了原來多種檔案載體形式,紙張檔案幾乎一統天下。紙張作為檔案載體材料,給檔案和檔案工作帶來了重大而深遠的影響。首先,由于經濟實用,書寫和印刷方便,檔案的數量大為增長。例如,據法國統計,在造紙技術傳人(1189年)前后,法國在1180—1223年間每年約產生2 500件文件,而到了紙張普及的1285—1314年間每年產生文件約15 000件;又如1276年造紙技術傳人意大利,此前1243—1254年的12年間,羅馬教皇每年平均形成文件730件,此后1294—1303年的10年間每年平均形成文件5萬件左右,增幅驚人。其次,隨著檔案數量的增加和傳遞頻繁,檔案管理活動的復雜程度也加大了,這對檔案分類、鑒定、保管、編目等工作都提出了新的要求,很多國家檔案管理的科學化、規范化程度迅速提高。

(二)音像檔案

音像檔案也稱為聲像檔案或視聽檔案,是指機構和個人在各種社會活動中形成的記錄聲音或影像的檔案,可分為視覺、聽覺、視聽綜合等不同形式,包括照片、影片、唱片、錄音帶、錄像帶、光盤等。

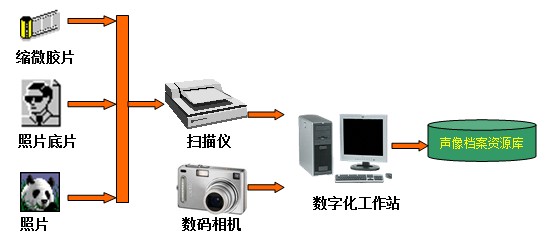

據有關資料介紹,1826年,法國人尼普斯拍攝了世界上第一張照片,這是世界上最早的照片檔案。在我國,19世紀中葉攝影技術才開始流傳,聲音檔案則更遲,出現于20世紀初。隨著照相、攝影、錄音等技術的發展和普及,各國的機關、團體、企事業單位,在社會實踐活動中形成了大量的音像檔案_為了保護紙質檔案或減少庫房壓力,許多國家還為紙質檔案制作了縮微復制件:音像錄制技術的發展使音像檔案的數量和種類不斷增加,質量不斷提高;信息技術的發展使一些聲音和圖像信息以數字代碼形式存儲于計算機存儲器中,成為聲音電子文件、圖像電子文件、影像電子文件或多媒體電子文件。

與紙質檔案相比,音像檔案具有更強的直觀性,如照片檔案記錄了生動的可視形象,聲音檔案可以再現原聲語言和音樂,影片、錄像片等能夠如實地錄制歷史人物和事件,以及當時的環境和氣氛,成為當時社會活動真實、可靠的可視、可聽記錄。P41

音像檔案載體有磁性材料、感光材料或其他合成材料,成分復雜、質地脆弱,較之紙張更易受光、熱、潮濕、污染物等環境因素的影響,記錄在其上的音像信息會隨載體的損壞而失真、減弱甚至消失。除了照片檔案之外,其他音像檔案大多不能直接閱讀,需要使用專門的設備將音像信息轉換為人的感官能直接接收的聲音、圖像或文字信號后才能讀取。音像檔案易于復制,對母本的認證以及對文件原始性、真實性的鑒別需要專門的程序和技術。音像檔案的管理方法和要求與紙質檔案有所不同,有的需要輔之以文字說明,有的需要采用專門的清洗、翻錄設備和技術,通常還需要專門的庫房和裝備。 、

(三)電子文件/電子檔案

電子文件(Electronic Records/documents)是20世紀中期以后出現的新名詞,是伴隨著計算機技術的發展而產生的一種新型文件。早些時候曾有“機讀文件"、“數字文件”等稱謂,近年來逐漸被“電子文件”所取代。

關于電子文件的定義,目前尚未有統一的說法。國際檔案理事會電子文件委員會1997年制定的《電子文件管理指南》中給出的定義是:“通過數字計算機進行操作、傳遞和處理的文件。”美國聯邦管理法規的界定是:“電子文件包括數字的、圖形的及文本的信息,它可以記錄在計算機能夠閱讀的任何一種介質上,并且符合文件的規定。”我國檔案行業標準《檔案工作基本術語》(DA/T1 2000)的定義為:“電子文件是以代碼形式記錄于磁帶、磁盤、光盤等載體,依賴計算機系統存取并可在通信網絡上傳輸的文件。”這些定義的要點不外乎如下三條:一是用計算機生成和讀取;二是用數字代碼記錄信息;三是要符合“文件”的要求。

在國外學者的著述中,較多使用的是電子文件,但也有少數人使用“具有檔案性質的電子文件”(Archival Electronic Records)或“電子檔案”(Electronic Archives)的提法。,在國際檔案理事會電子文件委員會1994 1995年對全世界100個檔案館關于電子文件管理的問卷調查中,凡作為“檔案”接收和保存的電子文件均被稱為“電子文件”,而不稱“電子檔案”。產生這種現象的原因大概有兩個方面:一是在電子環境中,文件和檔案的界限不像紙質文件與檔案那么清楚,索性全部稱為電子文件。二是目前電子文件的法律效力尚未得到全面的認可,電子文件尚未取得與“檔案”一樣的法律地位,但是,檔案館又不能等這些問題都解決了再來接收,因此,姑且把作為“檔案”接收和保管的電子文件稱為“具有檔案性質的電子文件”,當然這不僅僅是名稱上的簡單變化,其中蘊涵著特定的涵義。 。

電子文件作為現代信息技術的伴生物,具有與傳統紙質文件完全不同的特征。歸納起來主要包括:信息的非人工識讀性、系統依賴性、信息與特定載體之間的可分離性、信息的可變性、信息存儲的高密度性、多種信息媒體的集成性以及信息的可操作性等。這些特征決定了對電子文件必須采用與以往不同的管理方法。電子文件問世的時間還不長,如果把計算機技術比作它的母體的話-那么計算機軟硬件技術及其通信、網絡等相關技術的發展都會對它的生成、保存和利用方式產生直接的影響。今天描述的電子文件特性,只能是今天情況的近似反映,隨著時間的推移,它可能在一些方面發生變化,但現有的許多特征是會長期存在的。

電子文件在我國乃至全世界的應用領域、應用范圍日益廣泛,數量日益增加,它向檔案管理工作、檔案學研究提出了全方位的挑戰。機關、企事業單位的文件、檔案管理流程要重構,檔案館的館藏組織方式要變化,檔案機構的角色和職能要轉變,由此還將導致檔案學某些基本理論的發展和變革。

綜上所述,從世界各國檔案形態的演變中可以看出檔案文化的源遠流長。檔案是歷史的真實記錄,是人類社會文明進步的見證。這不僅反映在檔案的內容上,而且表現在檔案的載體、形態等外在特征上。以中國為例:周代青銅器制造技術的成熟、奴隸制的發展、疆土的擴大,以及國家權力的加強,使許多青銅鐘鼎具有了檔案的性質;我國具有代表性的鐵質鐘鼎文檔案大約始于冶鐵業發展和成文法公布的春秋時期;秦漢以后石刻碑碣的大量出現與金屬工具的普遍使用及其他社會背景直接相關;紡織業的發達使紡織品有可能成為書寫材料而有了縑帛檔案;造紙術的發明使我國擁有最早的紙質檔案;攝影、錄音、錄像技術的發明和進步造就了各種類型的音像檔案;電子文件更是現代信息技術的結晶。從檔案的出現到每一次變化,都是人類記憶的·次進步,人類的記憶從大腦中獨立出來之后,由其記錄載體和記錄方式的變化,不斷向高密度、易傳遞、易查找、多媒體的方向變化,越來越豐富、準確地反映社會生活的真實面貌,成為連接過去、現在與未來的紐帶。

四、檔案的詞源現有材料分析,“檔案”一詞在明末清初已被使用。在順治年間的官府文件中已出現了“檔案”一詞。例如,順治十五年(1658年)九月二十五日浙江巡撫陳應泰揭帖:“因年久記不得了,還當查彼時出征檔案。等語。及查檔案,并無馬進寶帶來兵丁數目。”①《明清史料》,影印版,己編,890頁,北京,中華書局,1986。現存清代檔案康熙十九年(1680年)的《起居注冊》中亦曾談及“檔案”。大約成書于康熙四十六年(1707年)的楊賓《柳邊紀P43略》說:“邊外文字,多書于木,往來傳遞者日牌子,以削木若牌故也。然今文字之書于紙者,亦呼為牌子、檔子矣。”這是迄今所見最早對“檔案”這一名詞的說明。

從語義學方面來研究,“檔”,《康熙字典》解為“橫木框檔”就是木架框格的意思;“案”,《說文解字》釋作“幾屬”,就是像小桌子一類的東西。由此引申,又把處理一樁事件的有關文書叫做“一案”,并通稱收存的官文書為“案”,或“卷案’’、“案卷”。“檔”字和“案”字連用,就是存人檔架收藏起來的文書案卷,而且把放置檔案的架子稱做“檔架”,把一格稱為“一檔”。可見,“檔案”概念有其形象的和內在的意義,它的科學定義乃是這一直意的深化和發展。

據考證,在西方國家,“檔案”一詞最早來自希臘文“”,后用拉丁文字母對應拼為“Archeion"。希臘梭倫(約公元前638--前559年)改革時期,元老院既是監督法令執行的地方,又是保存法令等公務文件的場所。因元老院設在戰神阿瑞斯山。(Ares)上的神廟里,便由此衍生出“APXelOV”一詞,意為官署所在地,后來演變為專指檔案機構及其所藏檔案文件。古羅馬繼承了古希臘文化,并參照希臘文創造了拉丁文,因此拉丁文中的“Archivum'’(檔案)一詞也來自希臘文。由于斯拉夫語系發端于希臘文,英、法、德、意、西等語種起源于拉丁文,西方很多國家“檔案”一詞具有相同的詞根,語音也十分接近。1984年,國際檔案理事會組織出版的7種文字對照的《國際檔案術語詞典》中收錄的“檔案”一詞分別為:英文一Archives(檔案、檔案館);法文——des Archives.(檔案、檔案館);德文——das Archiv或die Archives(檔案、檔案館b意大利文——Archivio(檔案、檔案館、全宗、登記室);西班牙文—— Archivo’(檔案、檔案館、全宗);荷蘭文——Archief(檔案、檔案館、全宗);俄文一Apm,m(檔案、檔案館)。這7種文字的‘‘檔案,,一詞,一方面由于拼寫和發音相近而便于交流,另一方面由于它的多義性容易發生歧義。為避免歧義,使用這7種文字的國家采取了一些靈活的方法:在表述檔案時一般用“文件”或“檔案文件”;在表述一個機關或個人的檔案總和時,有的國家使用“全宗”或“檔案全宗”;有的國家使用“文件組合”或“檔案組合”等詞匯;多數西方國家在專指檔案保管機關時才使用“Archives”一詞。