檔案工作標準體系

一、我國檔案工作標準體系的建設歷程我國的檔案工作標準化建設大體經過了以下三個主要階段:

(一)草創階段

中華人民共和國建立后,在百廢待興之時,國家為強化對檔案和檔案工作的集中管理,中共中央辦公廳、國務院秘書廳及黨、政、軍各系統曾經制定并實施了一些檔案管理的標準。例如,1950年4月26日,中共中央辦公廳制定了《關于統一文件紙形與格式的規定》。這是新中國成立后第一份檔案工作標準化文件。1955—1957年,各有關方面又分別制定過有關案卷格式、檔案保管期限等的標準。這個時期由于我國的檔案管理工作具有較強的封閉性,各個單位的檔案成分較為單一,社會對檔案管理標準的客觀需求也較弱,所以,標準化工作只是處于草創時期,而且僅有的幾個標準性的文件也都是以政府規章的形式出現的。

(二)發展階段

1979年,國家為加強標準化工作,專門頒布了《中華人民共和國標準化管理條例》。同年12月,全國文獻工作標準化技術委員會又組織召開了全國文獻檢索標準化工作會議。在這次會議上,國家檔案局提出了在檔案工作領域內實行檢索標準化的建議。1982年,在全國檔案工作會議上,國家檔案局又正式提出了要在三年內對檔案全宗的劃分、分類、編號和案卷封面、目錄格式、卡片規格等實行規范化,并組織制定檔案管理標準方案。為了加強對我國檔案工作標準化工作的組織與管理,1983年2月,國家檔案局成立了全國檔案工作標準化領導小組,該組織下設檔案著錄、檔案分類檢索、名詞術語3個工作小組,分別負責起草有關標準。1986年,國家檔案局在檔案科學技術研究所中專門設立了標準化研究室,協助領導小組對標準化工作進行協調和組織管理。與此同時,一些地方的檔案行政機關也積極開展檔案工作的標準化工作,吉林、遼寧、黑龍江、四川、甘肅、江西、湖北、江蘇、山東、湖南、天津、安徽、上海等地方的檔案局,分別制定了文書檔案管理表格、檢索工具格式、業務建設規范、案卷質量標準等標準化方面的文件。這些技術性的標準,按照標準化管理條例的規定,都屬于技術法規性的文件,而且多為多年工作中先進經驗和技術的集中代表,所以,在貫徹中一般都取得了良好的實際效果,同時也為檔案管理標準化工作的進一步發展鋪平了前進之路。

(三)法制化建設階段

自從《檔案法》頒布實施后,全國的檔案工作標準化工作逐步納入了法制化的軌道。1989年,國家檔案局綜合科教司法規標準處成立,它是專門負責全國的檔案工作標準化行政管理工作的機構,主要職責是制定檔案工作標準并對標準實施工作進行監督。1991年3月,經國家檔案局批準,全國檔案工作標準化技術委員會正式成立。該委員會由部分省市熟悉標準化工作的專家組成,其主要任 P181務是受國家檔案局的委托,對檔案工作領域內的國家標準、行業標準的立項進行評議,對標準的送審稿進行審核。為了依法加強對全國檔案工作標準化工作的監督管理,國家技術監督局將國家檔案局列為檔案工作行業標準的行業歸口管理單位,并給予了行業標準代g-——DA。正因為如此,經過國家檔案局批準后的行業標準均編號為DA/TXX--XX,如DA/T5—1999。凡是國家標準都由國家技術監督局給以GB/T的統一編號,地方標準由各省市技術監督局給予本地區所規定的標準編號,并負責對所發布的檔案工作標準的管理。應當說,我國的檔案工作標準化工作從無到有、從有到多、從多到優,確實走出了一條標準化的艱苦道路,并為今后的檔案事業標準化工作的健康有序發展積累了寶貴的經驗。

二、我國檔案工作標準體系的構成

“體系”是指“若干有關事物互相聯系、互相制約而構成的一個整體”。檔案工作標準體系是由若干檔案工作基礎標準和業務技術標準構成的互有聯系、互相制約的一個動態性、指導性的文件整體。這個體系的基本結構和內容包括:檔案工作標準化的整體設計、目標、范圍、內容,制定標準的程序、方法,組織領導,分工協作及各項工作之間的關系等。其中,基礎標準是指對檔案工作標準化具有指導作用、并在制定標準時廣泛應用的標準;業務技術標準,是指專門對某一方面的檔案管理對象所制定的檔案工作標準。

1991年國家檔案局發布的《檔案工作標準體系表》規定:“基礎標準”包括5種,,即“檔案專業基本術語詞匯”、“檔案館代碼編制細則”、“檔案種類劃分標準”、“檔案計量單位標準”、“檔案統計工作標準”等;“業務技術標準”可分為六類,即“檔案收集標準”、“檔案整理標準”、“檔案編目與檢索標準”、“檔案統計標準”、“檔案鑒定標準”、“檔案保管與保護標準”等。從一定意義上講,《檔案工作標準體系表》對全國的檔案工作標準的制定、修訂與標準體系的不斷建設與發展等,都具有一定的指導價值。它在一定程度上有效地減少了各地在制定標準過程中的重復性勞動,對全國的標準化活動起到了一定的協調作用。但是,隨著檔案事業的不斷發展,對于該“標準體系表”也應當進行定期的修訂,以使之具有更為廣泛的實踐指導意義。制定和頒布檔案標準體系表,應堅持下述幾個原則:

(1)必要性原則。從總體而言,應具有全行業的普遍指導意義,有利于提高檔案工作的質量、效率。

(2)科學性和可行性原則。要符合檔案工作的客觀需要,在實踐中能夠實現。

(3)全面性原則。從客觀現實而言,必須覆蓋檔案工作的主要領域。

(4)預見性原則。從長遠發展而言,應留有余地,便于擴展、延伸。制定標準體系表和各項具體標準,必須廣泛征求有關方面的意見,然后正式公布。只有這樣,才能使標準得到實施,很好地發揮其宏觀調控作用。

檔案工作標準體系,就其縱向結構而言,應當包括以下組成成分:.

(一)檔案工作基礎標準

1.檔案專業基本術語標準

該類標準不但應對檔案管理領域的術語概念進行歸納整理和選優,而且應當結合文檔一體化的發展趨勢,適當注意對文件管理領域的基本詞匯的整理和選優工作。目前,我國在這方面已經走出了可喜的一步,1992年7月發布了《檔案工作基本術語》行業標準(DA/T1~1992),2000年又對此加以修訂,形成新的版本(DA/T1—2000)。該標準對檔案工作中的134個基本術語進行了解釋說明,適用于檔案工作、文書工作及有關領域。在檔案專業基本術語的標準制定方面,我們應當根據《標準化法》的規定,適時進行必要的修訂,以便增加該標準的實際效用,同時也為制定其他業務技術標準提供參考依據。

2.檔案館代碼編制標準

用于規范我國各級各類檔案館的標準代碼,它是實現國家檔案信息共享的基礎性工作內容之一。目前我國制定的《編制全國檔案館名稱代碼實施細則》為檔案館的代碼編制提供了基本的工作標準。

3.檔案種類劃分標準

這是指用于規范人們實踐中和學術研究中檔案種類劃分的基礎標準。該標準的制定與實施對于按照各種檔案的特性實現有針對性的科學管理,對于研究者揭示不同種類檔案的產生和運動發展的特殊規律和特點,對于相關門類檔案的業務技術標準體系的建立等工作的進行,都具有積極的實踐和理論意義。國家檔案行政機關應當組織相關的標準化工作小組,進行攻關性研究,以便盡早出臺此標準。

4.檔案計量單位標準

這是指用于規范人們在實際工作中所使用的檔案計量單位的種類、名稱、使用方法和范圍,以及相關注意事項的基礎性標準。檔案計量單位不統一、計量方法不一致、計量范圍參差不齊等,都會給檔案管理工作帶來一定的弊病。為此,檔案行政部門也應加強此項基礎性標準的建設。

5.檔案統計工作標準

這是指用于規范各級檔案部門和各有關單位的檔案統計工作,使其依法進行的一種基礎性檔案工作標準。有人將它理解為檔案統計標準,這是不正確的。

制定上述檔案工作基礎性標準,對于不斷完善我國的檔案標準體系具有非常重要的意義。這是因為,基礎標準的質量在一定程度上反映著一個國家檔案工作標準化的整體水平,同時也制約著相關業務技術標準的制定與實施。國家檔案行政部門和社會各有關單位,應當在這一領域多投入一些人力和物力,努力提高我國檔案工作標準化的整體水平。

(二)檔案工作業務技術標準

1.檔案收集標準

主要包括案卷、“件”的質量標準,文件歸檔標準(包括電子文件的物理歸檔標準和邏輯歸檔標準),檔案館接收檔案標準,檔案館收集相關文獻標準等。-

2.檔案整理標準

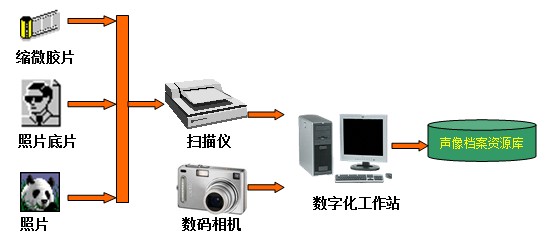

主要包括全宗劃分規范、檔案實體分類標準、檔案實體編號標準、各種類型和各種門類的檔案整理規范;(如照片檔案整理規范、會計檔案整理規范、聲像檔案整理標準。歸檔電子文件整理規范)、文書檔案案卷格式、科學技術檔案案卷構成的一般要求等。

3.檔案編目與檢索標準

主要包括檔案著錄標引規則、檔案檢索信息分類標準(如《中國檔案分類法》等)、檔案分類標引規則、檔案主題標引規則、檔案主題詞表、檔案目錄編制規則、檔案館指南編制規則、全宗指南編制標準、專題指南編制標準、檔案證明格式、檔案數據庫數據格式、檔案史料編纂技術規范、檔案利用經濟效益計算標準等。

4.檔案統計標準

主要包括檔案統計工作程序規范、檔案工作基本情況統計標準,以及相關的檔案登記工作形式標準等。

5.檔案鑒定標準

主要包括國家檔案鑒定標準、同系統檔案鑒定標準、同類型單位檔案鑒定標準、專門檔案鑒定標準、各機關單位檔案鑒定標準等。為了保證檔案鑒定標準的順利制定與實施,各級國家檔案行政部門和有關的專業主管部門應當加強對此項工作的監督和指導工作,并應制定相關的制度,如定期報送所編制的檔案保管期限等。目前我國制定的檔案鑒定標準主要有1《文書檔案保管期限表》、《會計檔案保管期限表》、《關于人民法院訴訟檔案保管期限的規定》、《審計檔案保管期限表》、《人民檢察院訴訟檔案保管期限表》等。

6.檔案保管與保護標準

主要包括檔案館建筑設計規范、檔案庫房管理規范、檔案庫內有害物質限量 P184

標準、檔案消毒標準、一檔案殺蟲技術規則、檔案修裱工藝規范、檔案縮微技術規范、檔案裝具系列標準、磁性載體文件保護技術規范等。(三)與檔案工作標準相關的標準一 主要是指與檔案工作關系密切,但又不完全屬于檔案管理領域的有關國際標準、國家標準、行業標準和企業標準等。如文件制成材料質量標準、底圖和藍圖制作規范、檔案裱糊用料質量標準、立卷規則、技術文件格式、專門文件格式、國家機關公文格式、CAD文件管理標準、 CAD電子文件光盤存儲與歸檔標準等。

檔案工作標準體系就其橫向結構而言一般可分為國際標準、區域性標準、國家標準、行業或專業標準、地方標準等(參見本章第一節的相關內容)。

研究和確定一個檔案工作標準體系,應當明確它同“檔案工作標準化文件體系”的聯系與區別。“檔案工作標準體系”同“檔案工作標準化文件體系”的根本目標是相同的,即都是為檔案工作現代化建設奠定基礎,為有效地提高檔案管理水平和管理質量服務,為人類社會的存在和發展創造更多的經濟效益和社會效益。但是,“檔案工作標準化文件體系”的建設,應當以“檔案工作標準體系”為導向。“檔案工作標準體系”的建立,為各有關方面制定檔案工作標準提供了一個可供遵循的基本邏輯框架,它可以有效地避免檔案工作標準制定過程中的重復立項、重復性內容的出現,從而會提高標準質量和標準制定工作的效率。同時,“檔案工作標準化文件體系”的建設,也會不斷地完善和提高人們對“檔案工作標準體系”的整體設計的水平,使之在內容結構上更具有科學性和實踐指導價值。此外,兩者的建設重點不完全一致。“檔案工作標準體系”側重為檔案工作標準的建設工作提供整體性的設計方案,以便有效地協調各個標準制定者之間的關系,提高國家的檔案工作標準化建設的整體水平;而“檔案工作標準化文件體系”則側重具體標準的制定、修訂、補充與廢止等實際工作,強調每一項檔案工作標準的科學性、可操作性及其相互協調性。“檔案工作標準體系”的實踐工作結果是一個國家的檔案工作標準體系表,“檔案工作標準化文件體系”的實踐結果具體表現為各種標準化文件的集合。